我一直試圖找到好點子的來源。哪些環境因素導致不尋常水平的創新和創造?什么是創造力的空間?我觀察客觀環境,如咖啡館;媒體環境,如萬維網。我又回過頭來看早期城市的歷史;我還觀察了生物環境,如珊瑚礁和熱帶雨林,那里有超凡的生物創新;我一直在尋找的是它們共通的模式,一種標志性的行為。我們有非常豐富的詞匯來形容的靈感瞬間。比如靈光乍現,猛然洞悉,頓悟,“我發現了”瞬間。所有這些華麗辭藻,都指向一個基本假設,那就是——想法是一個單一的事情,靈感經常發生在一個美妙的照亮時刻。

但事實上,想法其實是一個網絡,它就是在你的大腦里發生的事情。

一個新的想法,是一種新的大腦神經元互相同步放電的網絡,一個從來沒有形成過的新的配置。而問題是:你如何將要你的大腦進入環境中, 更可能的形成這些新的網絡?而事實證明,外部世界的網絡模式,模仿了很多人腦的內部世界的網絡。

我想用一個故事舉例。提摩太·普萊斯泰羅擁有一家名為“設計關鍵”的公司。他們需要解決一個非常迫切的問題——發展中國家的嬰兒死亡率較高。我們知道現代新生兒恒溫箱能保持早產兒溫暖,這樣的環境能使嬰兒死亡率減半。因此,技術上是可行的。問題是,如果你買了4萬美元的保溫箱,你把它送到非洲的村莊,它能正常工作一年,或兩年,然后某個零件出了問題,機器會破損。由于沒有整個系統的備件,當地也沒有專業人員來維修這種4萬美元的設備。所以最終的問題是,若把所有錢用于獲得援助和運送這些先進的電子設備的錢到這些國家,它最終卻失去使用價值。萊斯泰羅和他的團隊決定做研究:在這些發展中國家,什么資源是豐富的?他們注意到,那里沒有數字錄像機,沒有微波爐,但似乎他們的汽車保養得很好。在這些地方,到處都有豐田的越野車。他們有養汽車的專業技能。于是他們開始思考,“我們能不能做一個完全是用汽車零部件組裝的新生兒恒溫箱?”最后他們想出了這個。

這就是霓虹育兒設備。從外面看,就跟現代化西方醫院里的一樣。而它里面全由汽車零部件組成。它有一個風扇,有取暖燈,有門報警鐘。它靠一個汽車電池運行。因此只要你有豐田汽車的零部件,和修復大燈的技術,你就可以修復它。

這個故事說明了想法產生的方式。我們從別人獲取想法,從我們所研究的人身上,從我們碰到的人身上,然后我們把它們融合成新的形式,來創造新的東西。這才是創新發生的方式。這意味著我們必須改變目前的創新方式和深入思考某些機制。還有環境的一些因素,我將其稱為“液態網絡”。當很多不同的想法在一起的時候,不同背景,不同的利益,互相沖撞,互相反彈。其實,是環境導致創新。還有一個問題,人們喜歡把他們的創新故事濃縮到較短的時間框架。但事實上,大量的重要思想有很長的孕育期。我稱它為“慢性感知”(The Slow Hunch)。

我們已經聽過很多靈感閃現的故事,一切像是突然出現的。但事實上,有許多偉大的想法有時在人們的心中長達幾十年。達爾文是一個很好的例子。在他的自傳里,達爾文講述了自然選擇的產生,一個典型的靈感產生于“我發現了”瞬間的故事。1838年十月份的,他在他的書房里,閱讀馬爾薩斯的人口論。突然間,自然選擇的基本算法在他腦海里浮現,他說:“我終于有一個合理的理論了”。這就是他的自傳中描述的。大約十年或二十年前,有個叫霍華德·格魯伯的學者,他流覽了達爾文這一時期的筆記本。達爾文保留下了豐富的筆記,他寫下了他的每一點想法,每個小預感。格魯伯發現,1838年10月 達爾文在閱讀馬爾薩斯著作并頓悟數月之前,已有了自然選擇的充分理論。在某種意義上說,達爾文有了概念,但尚未完全思考透澈。正是有了前面的積累,才有了后來的靈光乍現。實際上,許多偉大的思想都是這樣產生的。

現在我們面臨的挑戰是:你怎么創造環境,允許這些想法有這樣長的醞釀期?你很難去跟老板說,“我有一個好主意給我們機構,它將在2020年見效益。你能不能給我一些時間來做它呢?”現在有幾家公司,如谷歌,有創新的休息時間——百分之二十的時間,在某種意義上,這些都是直覺的培養機制。但是,這里有一個關鍵環節。你有一個想法的一半,別人有另一半,如果你們在合適的環境,它們變成的東西比部分的總和更大。因此,從某種意義上說,我們經常談論知識產權的保護,我們去設置障礙,搞秘密的研發實驗室,并且去申請專利,保存這些想法的價值,我們認為這樣做人們會更有動力去創新。然而我覺得,我們應該花至少相同多的時間,甚至是更多時間去將一些人們已有的想法連接起來,而不僅僅把它們保護起來,讓它們相互之間得不到溝通。

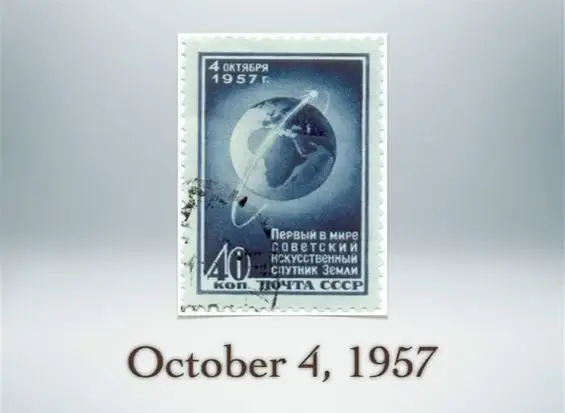

有一個故事體現了我要表達的理念。1957年10月人造衛星剛剛上天,在馬里蘭州勞雷爾的應用物理實驗室, 一個星期一早上,衛星環繞地球飛行的消息剛傳開,所有這些物理怪才在那里想: “我的天哪!真是難以置信。”他們中的兩個二十多歲的研究人員在食堂閑聊。 他們叫圭爾和維芬巴赫。其中一個人說,“有誰想過監聽這個東西嗎?你知道,人造地球衛星在太空,顯然在廣播某種信號。如果我們調對頻率,我們也許可以聽到它。”于是,他們四處向他們的同事打聽,大家都說,“不,我沒想到這樣做。這是一個有趣的想法。”恰巧,維芬巴赫是一個微波接收專家,在他的辦公室設了小天線與放大器。因此圭爾和維芬巴赫回到維芬巴赫的辦公室,開始試著與衛星聯接。過了幾個小時,他們真的找到了信號。當這兩個家伙正坐在那里聽這個信號時,人們到他們的辦公室參觀, 說, “這很酷。我能聽聽嗎?太好了。” 不久之后,他們認為,“這是歷史性的一刻。我們可能會是在美國的聽到它的第一批人。我們應該記錄下來。”于是他們用一個大而笨重的模擬磁帶錄音機,開始錄制這些訊號。他們開始寫下每個小信號的 日期和時間。他們便想,“頻率變化很小,如果我們利用多普勒效應,做一些基本的數學計算,也許可以計算出衛星的旅行速度。然后他們還做了別的一些嘗試而且和有其他專長的同事交談。他們說:“我們覺得可以用多普勒效應的斜率, 算出衛星離我們的天線最接近和最遠的位置。

最終,他們得到了使用新UNIVAC計算機的許可,他們開始進行更多的運算。在大約三,四個星期后,僅憑監聽衛星信號,他們計算出了衛星的精確軌跡。而這一切,是基于他們在午餐時的啟發。幾個星期后他們的老板說:“你們已經從地面上的已知位置找到了衛星未知地點。你們能反方向去做嗎?如果你知道衛星的位置,能找出地面上不明地點嗎?”他們想說,“也許可以,讓我們算一下。”于是他們回去開始研究此事。

這就是全球定位系統的誕生過程。30年后羅納德·里根將其公開,使其成為一個開放式平臺,任何人都可以借此創造和革新,建立新的技術,并向所有人開放。而現在,我保證這個房間里至少有一半人,你們的口袋中的電子設備現在正和外層空間這些衛星聯絡。

由此可見,這種開放的創新體系所蘊含的潛能是非常驚人的,同時又具有不可預測的力量。當你把這些系統完善,它們將把創造者指引到甚至從未夢想過的嶄新的方向。

創新就是這么發生的!